IPO现场检查

搜索文档

今年首批IPO现场检查锁定11家企业 明星硬科技项目成焦点

21世纪经济报道· 2026-01-07 07:23

2026年首批IPO现场检查概况 - 2026年1月5日,中证协公布当年第一批首发企业现场检查抽签名单,共有11家拟IPO企业“中签” [1][2][12] - 被抽中企业均为2025年11月至12月期间受理的项目 [2][12] - 从板块分布看,科创板入选企业数量最多,达6家;创业板4家;上证主板仅1家 [2][12] 市场背景与受理情况 - 2025年6月监管政策(科创板“1+6”、创业板启用第三套标准)出台后,A股IPO市场显著回暖 [2][12] - 2025年第四季度,沪深交易所合计受理IPO项目49单,较2024年明显提升 [2][12] - 2025年第四季度,科创板、创业板分别受理了22单和21单,双创板块受理数量最多 [3][13] - 现场检查抽查比例与受理项目比例相符,监管层此前表态现场检查覆盖面要大幅提高至不低于三分之一 [3][13] 被检企业特征分析:行业与科技属性 - 11家中签企业硬科技成色十足,涵盖半导体、医疗器械、商业航天、人工智能等领域 [4][14] - 由于前期投入较大,合计有4家企业目前处于亏损状态 [4][14] - 蓝箭航天是适用科创板第五套上市标准的首单商业火箭企业IPO,IPO前最后一轮融资估值达207亿元 [4][14] - 汉诺医疗同为科创板第五套标准申报企业,是国内首家实现ECMO系统国产化的企业 [4][14] - 锐石创芯是国产射频芯片厂商,选择科创板第二套标准,2024年营收6.69亿元,最近三年研发投入合计7.42亿元,占营收比例达43.96% [4][14] 被检企业特征分析:财务与募资 - 粤芯半导体是创业板第三套标准申报企业,为广东省首家进入量产的12英寸晶圆制造企业,最近一次外部融资投后估值253亿元,2022年至2024年及2025年上半年营收均在10亿元规模以上 [5][15] - 其余7家中签企业最近一年净利润平均值为1.69亿元,最近一年营业收入平均值为20.13亿元 [5][15] - 中盐股份业绩规模最大,2024年营业收入和净利润分别为70.44亿元和6.92亿元 [5][15] - 11家企业拟募资规模合计262.20亿元,蓝箭航天与粤芯半导体拟募资额最高,均为75亿元 [5][15] 保荐机构分布 - 11家企业分属7家保荐机构,中信建投入选项目最多,有3单 [6][16] - 国泰海通与广发证券并列第二,各有2单项目入选 [6][16] 监管成效与“一查就撤”现象改善 - 在监管层督促下,投行“申报即担责”意识加强,企业“带病申报”等情况改善,IPO现场检查撤单率大幅下降 [7][8][17][18] - 2025年进行的三批现场检查共16家企业中签,无一终止,而2021年至2024年现场检查的终止率依次为58.69%、76.47%、82.36%、50% [8][18] - 2025年中签企业中,已有6单注册生效,1单提交注册,闯关成功率超过四成,较往年明显提升 [8][18] 强化监管的政策措施 - 2024年3月,证监会修订发布《首发企业现场检查规定》,强化“申报即担责”,对撤回申请企业“一查到底”,并增加不提前告知直接检查的机制 [9][19] - 沪深交易所随后修订文件,明确发行人撤回申请不影响督导工作实施,以遏制“一督就撤”现象 [9][19] - 2025年4月,深交所修订相关审核规则,再次强调压严压实中介机构“看门人”责任,明确现场核验的重要性 [9][19] - 交易所对现场检查发现的违规事项出具罚单,例如2025年6月深交所就辉芒微IPO项目对发行人、保荐机构等多方同时处罚 [10][20]

今年首批IPO现场检查锁定11家企业,明星硬科技项目成焦点

21世纪经济报道· 2026-01-06 19:51

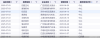

21世纪经济报道记者 杨坪 深圳报道 2026年新年伊始,新一轮IPO现场检查重磅来袭。 1月5日晚间,中证协公布了2026年第一批首发企业现场检查抽签名单,11家拟IPO企业"中签"。 这些企业均为2025年11月~12月受理的项目,其中科创板数量最多,合计有6家企业入选,分别为蓝箭航天、频准激光、高凯技 术、汉诺医疗、韬盛科技、锐石创芯;创业板紧随其后,洛轴股份、粤芯半导体、九安智能、猎奇智能4家企业入选,上证主板 仅中盐股份1家企业入选。 | 企业名称 | 受理日期 | 拟上市板 | 募集资金(亿元) | 保存机构 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 洛阳轴承集团股份有限公司 | 2025/11/28 | 创业板 | 18.00 | 中信建投 | | 上海频准激光科技股份有限公司 | 2025/12/8 | 科创板 | 14.10 | 中信建投 | | 粤芯半导体技术股份有限公司 | 2025/12/19 | 创业板 | 75.00 | 广发证券 | | 深圳汉诺医疗科技股份有限公司 | 2025/12/23 | 科创板 | 10.62 | 中信证券 | | 广东九安 ...

2026年首批!蓝箭航天等11家IPO企业被抽中现场检查,半数来自科创板

搜狐财经· 2026-01-05 21:13

1月5日,中国证券业协会官网发布"2026年第一批首发企业现场检查抽查名单",蓝箭航天、频准激光、粤芯半导体、洛轴股份等11家企业被抽中现场检查。 值得关注的是,上述11家IPO企业中,半数来自科创板。 从11家企业IPO受理时间来看,仅洛轴股份一家系2025年11月获受理的企业,于2025年11月28日创业板IPO获受理;剩余10家均系2025年12月获受理企业。 其中,频准激光于2025年12月8日IPO获得受理,剩余9家均在2025年12月中下旬获得受理,韬盛科技、锐石创芯、中盐股份3家则集中在2025年12月30日获 得受理。 审核进度上,截至目前,上述11家公司中,仅粤芯半导体、洛轴股份、频准激光3家公司IPO进入问询阶段,剩余8家公司IPO仍处于"已受理"阶段。 从冲击板块来看,冲击科创板上市的公司数量最多,达6家,分别为蓝箭航天、频准激光、高凯技术、汉诺医疗、韬盛科技、锐石创芯;包括洛轴股份、粤 芯半导体、九安智能、猎奇智能在内的4家公司冲击创业板IPO;仅中盐股份一家公司冲击沪市主板IPO。 募资金额方面,拟募资额最高的系蓝箭航天、粤芯半导体,均拟募资75亿元。值得一提的是,报告期内,两家公司 ...

“一查就撤”成为历史是现场检查制度完善的必然结果

搜狐财经· 2025-11-04 12:35

现场检查新规与市场变化 - 2025年第三批首发企业现场检查名单公布,电建新能、越亚半导体2家今年9月新受理企业被抽中,年内被抽中现场检查的首发企业增至16家[1] - 与往年形成鲜明对比,今年被抽中现场检查的16家公司尚未出现撤单情况,而往年现场检查IPO企业撤单率通常超过半数,有的批次甚至出现全体撤单现象[1] - “一查就撤”现象在往年突出,暴露出2020年以来新股发行大跃进时期部分劣质公司混进IPO队伍的问题,这些公司试图通过碰运气混进A股市场[1] “一查就撤”现象的成因与制度漏洞 - “一查就撤”现象暴露出以往现场检查制度缺少相应追责机制,使得存在问题的IPO公司可随意选择撤单逃避检查[2] - 该现象盛行于前几年,其背后是IPO公司的质量问题,大多数选择撤单的公司都存在各种问题[1][2] 当前市场环境改善与制度完善 - 今年被抽中公司未选择“一查就撤”的原因之一是2023年下半年以来IPO收紧及严审,使得问题公司纷纷撤回申请,留存及新申报公司质量相对过硬[4] - 更重要的原因是证监会于2024年3月15日发布重新修订后的《首发企业现场检查规定》,新规突出“申报即担责”的监管要求[4] - 新规第12条明确规定,检查对象确定后,撤回发行申请不影响检查工作的实施,也不影响监管部门对检查发现问题进行处理,此举明显堵住了制度漏洞[4] 新规影响与未来展望 - 在新规背景下,“一查就撤”反而会起到“不打自招”的作用,暴露公司心虚,引来更严厉检查,因此不撤单成为被抽中公司的正确选择[5] - “一查就撤”现象有望逐步成为历史,这是《首发企业现场检查规定》完善的必然结果,表明制度完善可解决股市面临的诸多问题[5] - 加强制度建设被视作中国股市需要直面的一项中长期任务[5]

电建新能、越亚半导体IPO被抽中现场检查 后者净利润大幅波动

搜狐财经· 2025-10-14 23:22

电建新能源公司概况 - 公司拟冲击沪市主板上市,主营业务为中国境内风力及太阳能发电项目的开发、投资、运营和管理,主要产品是电力 [1] - 公司本次IPO拟募集资金约90亿元 [1] - 截至3月,公司主营业务收入中,风电占比70.37%,太阳能发电占比28.38%,其他为1.25% [1] - 太阳能发电业务收入占比从2022年的15.47%上升到2025年一季度的28.38%,上升趋势明显 [1] - 2023年第一季度,公司太阳能发电业务毛利率为30%,相比2024年底的51.03%下降了近21个百分点,毛利率下降主要受季节性光照不足影响,导致单位发电成本上升 [1] 越亚半导体公司概况 - 公司拟在创业板上市,主要从事先进封装关键材料和产品的研发、生产以及销售 [1] - 公司本次IPO拟募集资金约12.24亿元 [1] - 2022年至2025上半年,公司实现营收分别为16.67亿元、17.05亿元、17.96亿元、8.11亿元,营收整体维持增长 [2] - 同期,公司归母净利润分别为4.15亿元、1.88亿元、2.15亿元、9147.31万元,净利润大幅波动 [2] - 2022年至2025上半年,公司主营业务毛利率分别为38.97%、26.65%、25.49%和24.42%,毛利率高于同行业可比公司平均水平但呈下降趋势,主要受产品价格年降、原材料贵金属涨价及新产线折旧增加所致 [2] IPO监管动态 - 中国证券业协会发布今年第三批首发企业现场检查抽查名单,电建新能、越亚半导体被抽中现场检查 [1] - 现场督导作为IPO审核的重要环节,监管层重视压严压实中介机构责任,充分发挥现场督导把关作用,持续健全书面审核和现场督导相结合的审核机制 [2] - 监管把防范财务造假、欺诈发行摆在发行审核更突出的位置,明确现场核验工作的重要性和必要性 [2] - 证监会表示现场检查要切实发挥书面审核的补充验证延伸作用,充分核验财务真实性,对现场检查中的撤回企业“一查到底”,落实“申报即担责” [3]

“一查就撤”彻底改善!年内16家IPO抽查企业无撤单

搜狐财经· 2025-10-14 21:26

文章核心观点 - 在证监会强化“申报即担责”及提高现场检查比例的监管措施下,IPO企业“一查就撤”现象得到有效遏制,2025年被抽查的16家企业截至目前无撤单情况,市场生态持续优化[1][7][8] - 监管导向从“事后追索”向“准入把关”转变,通过现场检查提升信息披露质量与中介机构责任,从源头提高上市公司质量,增强资本市场信任基础与中长期投资吸引力[7][8] 2025年IPO现场检查情况 - 2025年第三批现场检查新增电建新能、越亚半导体2家企业,使年内被抽查企业总数增至16家,截至目前16家企业均未出现撤单[1][3][4] - 16家被抽查企业中,拟上市主板、创业板、科创板的企业数量分别为6家、4家、6家[4] - 从审核进度看,仅越亚半导体处于“已受理”阶段,电建新能等4家公司处于“已问询”状态,力源海纳等11家公司因财报更新等原因处于中止状态[4] 被抽查企业案例 - 电建新能拟冲击沪市主板,主营业务为风力及太阳能发电项目的开发、投资、运营和管理,2022-2024年及2025年一季度归属净利润分别约为17.68亿元、23.29亿元、25.89亿元、5.11亿元,盈利规模大且逐年走高[3] - 越亚半导体拟冲击创业板,主要从事先进封装关键材料和产品的研发、生产及销售,2022-2024年及2025年上半年归属净利润分别约为4.15亿元、1.88亿元、2.15亿元、9147.31万元,净利出现明显波动,同期主营业务毛利率分别为38.97%、26.65%、25.49%和24.42%,接连走低[3][4] 历史现场检查撤单率对比 - 2024年共有4家企业被抽中现场检查,其中恒达智控、城建设计2家撤回IPO申请,撤单率达50%[5] - 2023年被抽中现场检查的17家企业中有14家终止IPO申请,终止率高达82.35%[6] - 2022年现场检查企业的IPO终止率约为76.47%[6] 监管政策变化 - 2024年证监会发布修订后的《首发企业现场检查规定》,强调“申报即担责”,对撤回申请的企业“一查到底”,并增加不提前告知直接检查的机制[7] - 2024年证监会修改《中国证监会随机抽查事项清单》,将首发企业检查的抽查比例由5%提高至20%[8]

第三批IPO现场检查来袭!年内16家“中签者”无一撤退

21世纪经济报道· 2025-10-13 20:43

现场检查企业概况 - 中国证券业协会公布2025年第三批首发企业现场检查抽签名单,中电建新能源集团股份有限公司(电建新能)与珠海越亚半导体股份有限公司(越亚半导体)被纳入检查范围 [1] - 两家企业均为2025年9月新受理企业,电建新能的沪市主板IPO申请于9月11日获受理,越亚半导体的创业板IPO申请于9月30日获受理 [3] - 2025年至今已有16家A股拟IPO企业被抽中现场检查,但尚未有一家撤单,与往年情况形成对比 [3][9] 电建新能业务与财务 - 电建新能是中国电建旗下唯一从事国内新能源投资、运营和管理的业务平台,主营业务为风力及太阳能发电项目的开发、投资、运营和管理 [4] - 截至2025年一季度末,公司控股发电项目装机容量为2124.61万千瓦,占全国市场份额1.43%,其中风力发电市场份额1.85%,太阳能发电市场份额1.20% [4] - 公司是2025年下半年第4单主板IPO企业,拟募集资金约90亿元,在电力企业待审IPO中募资金额位列第二 [4] - 2022年至2025年一季度,公司营业收入分别为83.82亿元、87.28亿元、98.1亿元和26.61亿元,归母净利润分别为17.68亿元、23.29亿元、25.89亿元和5.11亿元 [4] 电建新能经营压力 - 受电力交易市场化改革影响,公司新能源项目盈利能力承压,风电平均上网电价从2022年的0.46元/千瓦时下降至2025年一季度的0.39元/千瓦时 [5] - 太阳能发电平均上网电价降幅更大,从2022年的0.65元/千瓦时减少至2025年一季度的0.29元/千瓦时 [5] - 2025年第一季度,公司太阳能发电业务毛利率为30%,相比2024年底的51.03%下降了近21个百分点,主因季节性光照不足导致单位发电成本上升 [5] - 公司弃风弃光率逐年上升,弃风率从2022年的3.49%升至2025年一季度的5.02%,弃光率从2022年的2.03%升至2025年一季度的6.57% [5] 越亚半导体业务与财务 - 越亚半导体主要从事先进封装关键材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括IC封装载板和嵌埋封装模组,终端应用涵盖消费电子、AI服务器、算力中心和通信基站等 [6] - 2022年至2024年及2025上半年,公司营收分别为16.67亿元、17.05亿元、17.96亿元、8.11亿元,归母净利润分别为4.15亿元、1.88亿元、2.15亿元、9147.31万元,业绩波动明显 [6] - 公司主营业务毛利率高于同行业平均水平但呈下降趋势,2022年至2024年及2025上半年分别为38.97%、26.65%、25.49%和24.42%,主因产品价格年降、原材料涨价及新产线折旧增加 [6] 监管政策与市场影响 - 2024年3月证监会发布修订后的《首发企业现场检查规定》,强化“申报即担责”,对撤回申请的企业“一查到底”,并增加不提前告知直接检查的机制 [10] - 沪深交易所后续修订规则,明确撤回申请不影响督导工作实施,旨在压严压实中介机构责任,防范财务造假和欺诈发行 [11] - 监管措施被认为能用市场化手段筛选“真优质”企业,提高拟上市公司和中介机构的合规“威慑力”及上市准备成本 [11]

电建新能、越亚半导体将受检

搜狐财经· 2025-10-13 07:07

电建新能IPO概况 - 公司拟冲击沪市主板上市,主营业务为中国境内风力及太阳能发电项目的开发、投资、运营和管理,主要产品是电力,本次IPO拟募集资金约90亿元 [1] - 截至2025年一季度,公司主营业务收入中,风电占比70.37%,太阳能发电占比28.38%,其他为1.25% [1] - 太阳能发电业务收入占比从2022年的15.47%上升至2025年一季度的28.38%,上升趋势明显 [1] 电建新能近期财务表现 - 2025年上半年,公司实现营业收入54.72亿元,同比增长超过8个百分点;归母净利润11.27亿元,同比下滑16% [1] - 公司解释毛利率下降主要受季节性光照不足影响,导致单位发电成本上升 [1] 越亚半导体IPO概况 - 公司拟在创业板上市,主要从事先进封装关键材料和产品的研发、生产以及销售,本次IPO拟募集资金约12.24亿元 [1] 越亚半导体财务表现 - 2022年至2025年上半年,公司营收分别为16.67亿元、17.05亿元、17.96亿元、8.11亿元,整体维持增长 [2] - 同期归母净利润分别为4.15亿元、1.88亿元、2.15亿元、9147.31万元,呈现大幅波动 [2] 越亚半导体毛利率分析 - 公司主营业务毛利率高于同行业可比公司平均水平,但2022年至2025年上半年持续下降,分别为38.97%、26.65%、25.49%和24.42% [2] - 毛利率下降主要受产品价格下降、原材料贵金属涨价及新产线折旧增加所致 [2] 监管环境与现场检查 - 中国证券业协会发布今年第三批首发企业现场检查抽查名单,电建新能、越亚半导体两家公司被抽中 [1] - 监管层高度重视现场督导,将其作为IPO审核的重要工具,旨在防范财务造假、欺诈发行,并压严压实中介机构责任 [2] - 证监会表示对现场检查中的撤回企业“一查到底”,切实落实“申报即担责” [3]

严把发行准入关,年内16家首发企业被抽中现场检查

搜狐财经· 2025-10-12 13:21

新闻核心事件 - 中国证券业协会发布2025年第三批首发企业现场检查抽查名单,中电建新能源集团股份有限公司和珠海越亚半导体股份有限公司被抽中 [1] - 伴随第三批名单出炉,2025年内被抽中现场检查的首发企业总数增至16家 [1][2] 被抽查公司详情 - 中电建新能源集团股份有限公司拟冲击沪市主板上市,主营业务为中国境内风力及太阳能发电项目的开发、投资、运营和管理,主要产品是电力,拟募集资金约90亿元 [1] - 珠海越亚半导体股份有限公司拟冲击创业板上市,主要从事先进封装关键材料和产品的研发、生产以及销售,拟募集资金约12.24亿元 [1] - 上述两家企业的IPO申请均于2025年9月获得受理 [1] 2025年现场检查整体情况 - 2025年第一批抽查名单于3月发布,有力源海纳、强一股份两家企业被抽中 [2] - 2025年第二批抽查名单于7月发布,有长裕集团、易思维、恒运昌、慧谷新材、惠科股份等12家企业被抽查 [2] - 第二批被抽查的12家企业中,仅长裕集团一家为5月受理企业,其余11家均为2025年6月新受理企业 [2] 监管规则背景 - 首发企业现场检查是《证券法》赋予证监会的监管执法手段,是IPO全链条监管的重要一环 [1] - 2024年证监会修改《中国证监会随机抽查事项清单》,将首发企业检查的抽查比例由5%修改为20% [1]

IPO现场检查不能将北交所IPO公司落下

搜狐财经· 2025-07-15 06:48

IPO现场检查名单变化 - 2025年第二批IPO现场检查名单包含12家公司 较第一批的2家大幅增加 [1] - 检查名单中8家拟登陆上交所(3家主板 5家科创板) 4家拟登陆深交所(3家主板 1家创业板) [2] - 前两批检查名单均未包含北交所IPO公司 形成监管空白 [2][3] IPO现场检查机制特点 - 现场检查通过内查外调核查财务真实性 被视为最具震慑力的审核方式 [1] - 新规规定即使撤回申请也不终止检查 迫使部分公司接受检查 [1] - 本次12家检查规模创近年新高 落实"成倍大幅增加检查"政策导向 [2] 北交所IPO监管问题 - 北交所IPO数量已超沪深交易所 但未纳入现场检查范围 [3] - 部分从沪深撤回申请的公司转战北交所 包括曾"一查就撤"的问题企业 [4] - 现行25%抽查比例要求下 北交所应接受更多现场检查 [3] 跨市场监管一致性 - 《首发企业现场检查规定》应同等适用于三大交易所 [3] - 提高上市公司质量需覆盖全部交易所 不能存在监管套利空间 [3][4] - 需建立公平的检查机制 避免北交所成为规避监管的通道 [4]