保险监管

搜索文档

2家保险机构被罚,多人遭禁业

券商中国· 2025-12-23 22:18

文章核心观点 - 金融监管总局近期公布了对安心财产保险有限责任公司和华夏久盈资产管理有限责任公司的行政处罚 两家机构均带有昔日风险机构标签且为再次被罚 涉及多项业务暂停及责任人被禁业 [1] 安心财险受罚详情 - 安心财险因未按规定使用经批准或备案的保险条款费率及理赔案件报送数据不真实等违法违规行为被罚 [3] - 监管对安心财险采取多项业务暂停措施:停止接受信用保证保险新业务36个月 停止接受短期健康保险新业务24个月 停止接受车辆保险新业务6个月 [3] - 公司及相关责任人共被警告并罚款77万元 其中钟诚被禁止进入保险业11年 王晖被禁10年 李浩帆被禁8年 黄胜与陈静各被禁6年 [3] - 安心财险为国内4家互联网保险公司之一 成立于2015年12月 注册资本12.85亿元 [3] 安心财险历史风险与监管 - 自2020年第四季度起 公司偿付能力持续不足并多次收到监管函或监管措施 [3] - 2020年三季度 因2018年末准备金出现不利偏差 公司被要求分析原因并制定整改方案 并需连续两年聘请独立精算机构进行审核 [4] - 2021年1月 因2020年10月末核心及综合偿付能力充足率为-125.7% 公司被责令增加资本金 停止接受车险新业务 并限制高管薪酬 [4] 安心财险近期变化 - 2024年3月 公司注册地从北京市变更为江苏省苏州市 被视为“迁册化险”之举 [5] - 2024年9月 苏州东吴财产保险股份有限公司获批筹建 并于2025年4月获批开业 注册资本20亿元 由苏州市人民政府实际控制 国有股权占比99% [5] 华夏久盈资产受罚详情 - 华夏久盈资产因未按照规定运用保险公司资金等行为被罚款70万元 责任人陈淑翠被禁止10年进入保险业 [7] - 陈淑翠曾任华夏久盈资产总经理助理 [8] 华夏久盈资产历史风险与股权变更 - 此次为华夏久盈资产2024年第二次被金融监管总局处罚 [9] - 2024年6月 公司曾因关联方报告存在虚假记载和重大遗漏 协助其他机构违规大幅虚增偿付能力 违规运用资金造成重大损失等行为被罚 25名责任人被警告并罚款共计266万元 多人被禁业或撤销任职资格 [9] - 公司原为“明天系”机构华夏人寿控股 华夏人寿于2020年7月被接管 [9] - 2023年7月新设的瑞众人寿已依法受让华夏人寿资产负债并承接其网点人员 [9] - 2024年4月 监管批准瑞众人寿受让华夏人寿持有的华夏久盈资产99%股权 受让后瑞众人寿持有其99%股权 [9]

停止接受多项新业务!安心财险收罚单,5人遭禁业

国际金融报· 2025-12-20 00:11

监管处罚与公司违规 - 金融监管总局对安心财险处以多项业务禁令 包括停止接受信用保证保险新业务36个月 停止接受短期健康保险新业务24个月 停止接受车辆保险新业务6个月 [1] - 安心财险存在未按规定使用经批准或备案的保险条款费率 保险理赔案件报送数据不真实等多项违法违规行为 [1] - 金融监管总局对陈静 李浩帆 张怡锴等14人警告并罚款共计77万元 并对钟诚 王晖 李浩帆 黄胜 陈静等5人分别处以禁止进入保险业11年 10年 8年 6年 6年的处罚 [1] 公司经营与财务恶化 - 安心财险自2020年四季度末核心及综合偿付能力充足率骤降至-175.83%后 偿付能力连续16个季度为负 风险综合评级一直为D级 [1] - 公司2016年至2021年保险业务收入先增后降 分别为0.75亿元 7.95亿元 15.31亿元 27.21亿元 17.58亿元 3.73亿元 同期净亏损持续 分别为0.73亿元 2.99亿元 4.95亿元 1.06亿元 5.78亿元 2.76亿元 [2] - 2022年 2023年及2024年前三季度 公司保险业务收入为负 分别为-1786.4万元 -4.3万元 -93.4元 净亏损分别为0.83亿元 1.36亿元 0.13亿元 [2] - 截至2024年三季度末 安心财险净资产为-7.35亿元 核心及综合偿付能力充足率为-871.59% 资不抵债且偿付能力严重不足 [2] 公司历史与风险事件 - 安心财险成立于2015年12月 注册资本12.85亿元 为国内四家专业互联网保险公司之一 [1] - 2017年7月公司与米缸金融达成履约保证保险合作 次年8月米缸金融出现大规模逾期 成为公司命运转折点 [1] - 2024年3月 公司将注册地从北京市迁移至江苏省苏州市 [2] 风险处置与接续安排 - 2024年9月 金融监管总局批复同意苏州国际发展集团有限公司筹建苏州东吴财产保险股份有限公司 [2] - 2025年3月 东吴财险获批开业 注册资本20亿元 并接受江苏金融监管局属地监管 其江苏 浙江 上海 安徽 北京分公司也获批筹建 [3] - 东吴财险业务范围广泛 包括机动车保险 财产保险 责任保险 短期健康意外伤害保险 信用保证保险等 [3] - 东吴财险的成立与安心财险的风险处置工作相关 市场普遍认为其将承接安心财险相关业务 [3]

FCA reviews UK home and travel insurance standards

Yahoo Finance· 2025-12-19 18:54

监管动态与行业响应 - 英国金融行为监管局针对消费者组织Which于2025年9月提交的超级投诉 将采取一系列措施审查并提升英国家庭和旅行保险标准[1] - 监管机构将重点关注保险公司的理赔处理实践以及向保单持有人提供信息的清晰度[1] - 监管机构已确认将扩大在这些领域的工作范围[2] 消费者现状与监管重点 - 数据显示79%提出保险索赔的客户对理赔流程感到满意 但仍有31%的客户因信息不足而难以评估保单质量[2] - 监管工作将聚焦于保险公司如何管理客户服务 监督处理理赔的第三方机构以及与客户的沟通方式[2] - 监管机构正在审查保险产品的销售方式 旨在提高客户对保单保障范围的理解[3] 已采取的监管行动 - 自7月以来 监管机构已启动两起执法案件 限制了一家公司在其做出必要改进前的业务增长 并启动了三项针对公司系统和控制的独立审查[4] - 监管机构已要求三名高级管理人员解决已发现的问题并考虑可能的赔偿方案[4] - 监管机构将继续在发现问题的地方采取执法行动[3] 未来工作计划与行业影响 - 监管机构将分享持续审查的结果给行业机构和消费者团体 以支持明智的购买决策[3] - 监管机构将监测消费者结果 并继续要求公司及其高级领导层对改进负责 以帮助建立信任并确保人们获得公平价值的保险[5] - 近期监管更新包括调整保险规则 旨在简化对保险公司的要求并降低成本 同时为小型企业客户维持适当水平的保护[5] - 根据修订后的规则 保险公司在产品审查频率和员工发展要求方面将拥有更大的自主权[6]

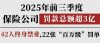

2025年前三季度保险公司罚款超3亿:3家许可证被吊销,22张百万罚单,42人终身禁业!

13个精算师· 2025-10-27 22:54

2025年前三季度保险业监管处罚概况 - 2025年1月至9月,金融监管总局系统对保险公司共开出2050张罚单,总罚款金额为29,982万元(约3亿元),较上年同期增长约15% [6][7][9] - 同期,人民银行对一家保险公司因未按规定履行客户身份识别义务等问题处罚766万元 [10] - 2025年前三季度,共有121家保险公司被金融监管总局和人民银行处罚,罚款总额超过3亿元 [1][10] 对“明天系”保险公司的风险处置结局 - 天安财产保险、天安人寿保险和华夏人寿保险均被监管吊销业务许可证 [1][11][13][14] - 上述三家公司的保险业务已被其他机构承接,随后其保险业务许可证被注销 [16] - 此次被接管公司的结局与昔日安邦系不同,业务被承接后迎来的是许可证注销 [18] 监管问责到人的力度与措施 - 2025年前三季度,金融监管总局对98人采取禁止进入保险业的监管措施,其中42人被终身禁业 [22][27] - 被禁业人数接近2024年全年49人的两倍,即使剔除“明天系”公司被罚的影响,禁业人数也已接近去年全年 [27][28] - 从罚单数量看,对责任人直接开出的罚单有1141张,人司并罚的罚单182张,合计占比65% [29] - 从罚款金额看,人司并罚的罚款总额超过1.13亿元,对责任人的罚款为3739万元,合计占保险公司罚款总额的50%以上 [29] 金融监管总局的直接处罚与架构调整 - 金融监管总局直接处罚19家公司,包括分公司 [1][30] - “四级垂管”监管架构正式形成,监管分局开出的罚单增多,2025年前三季度共开出1199张罚单,罚款总额超过1.05亿元,占保险公司总罚款的35% [32] - 监管权限下放后,地方金融监管局也可直接对保险公司总公司进行处罚,例如上海金融监管局直接处罚北大方正,罚款总额高达235万元 [32] - 2025年以来,保险公司的大额罚单明显增多,超过百万元的罚单有22张,已经超过2024年全年的18张 [32] 财产险公司与寿险公司处罚详情 - 54家财产险公司及其524个分支机构,被罚款超过1.7亿元 [33] - 财产险公司罚款总额前五名分别为:人保财险(2849.33万元)、太保财险(2354.90万元)、平安产险(1325.50万元)、大地财产(1322.90万元)、泰康在线(954.36万元) [2][33] - 63家寿险公司及其464个分支机构,被罚款超过1.09亿元 [42] - 寿险公司罚款总额前五名分别为:太保寿险(1094.00万元)、泰康人寿(862.10万元)、平安寿险(814.75万元)、中国人寿(750.40万元)、阳光人寿(599.30万元) [2][42] 保险行业经营背景与监管导向 - 2025年以来,得益于资本市场向好,以及保险公司加大权益类资产的投资力度,抓住市场机遇的险企投资收益率大幅上升 [7] - 中国人寿、人保财险、新华人寿等公司发布公告,表示公司归母净利润预计大幅增长,幅度在40%-70%之间 [8] - 近两年保险业的保费增速有所放缓,行业向高质量发展转型,规模增长稳定叠加效益提升 [9] - 从财险业的车险综改,到寿险业的全渠道实施“报行合一”,引导保险公司从追求规模和速度,向追求质量、效益转变 [9] - 金融监管总局持续提升金融监管效能,聚焦“关键事”“关键人”果断出手,形成震慑 [9]

财务业务数据不真实!惠州一保险公司被罚39万元

南方都市报· 2025-10-16 12:37

处罚事件概述 - 国家金融监督管理总局惠州监管分局对中国人民财产保险股份有限公司惠州市分公司及其时任总经理作出行政处罚 [1][2] - 处罚总金额为39万元人民币 其中公司被罚款34万元 时任总经理被警告并罚款5万元 [1][2] 受罚主体与处罚内容 - 受罚主体为中国人民财产保险股份有限公司惠州市分公司以及时任该公司总经理的郭伟超 [1][2] - 公司主要违法违规行为为财务业务数据不真实 [2] - 行政处罚决定书文号为惠金罚决字[2025]4号 [2]

向关联方输送利益!恒大人寿20名责任人被罚282.5万元,多人遭禁业

国际金融报· 2025-09-12 23:37

公司处罚与人员追责 - 金融监管总局对恒大人寿相关责任人员共计20人给予警告并罚款总计282.5万元 [1] - 梁栋被终身禁止进入保险业 陈堃被禁止进入保险业10年 朱加麟、曾松柏、刘国辉被禁止进入保险业5年 [1] - 被处罚人员中包括曾担任过恒大人寿董事长的梁栋、朱加麟、彭建军以及曾任总经理的曾松柏和曾任副总经理兼首席投资官的陈堃 [1] 公司违规行为 - 恒大人寿存在保险资金运用严重不合规、向关联方输送利益 投后管理不合规 报送的报告报表存在虚假记载等违法违规行为 [1] - 监管部门认定恒大人寿严重资不抵债 并已对其实施贴身监管及风险处置 [2] 公司历史与变更 - 恒大人寿前身为2006年5月成立的中新大东方人寿 2015年11月恒大集团以39.39亿元竞得其50%股权后更名为恒大人寿 [1] - 金融监管总局于2023年9月15日同意海港人寿筹建及开业 并同意其整体受让恒大人寿保险业务及相应的资产、负债 [1] 新公司股权结构 - 海港人寿注册资本共计150亿元 股东包括深圳市鹏联投资有限公司出资76.5亿元持股51% 中国保险保障基金有限责任公司出资37.5亿元持股25% 广东粤财投资控股有限公司、重庆市渝新投资有限公司、太平人寿各出资12亿元均持股8% [2] - 海港人寿由国有企业及太平人寿共同设立 已开业并依法受让恒大人寿资产负债 承接机构网点及人员 [2]

保险业监管从严态势不变

金融时报· 2025-08-12 08:57

保险业监管态势 - 7月保险业处罚金额达4391.2万元,同比增长55.83% [1] - 6人被禁止进入保险业,涉及顶格处罚 [1] - 违规行为集中在给予合同外利益、虚假资料、虚构业务套取资金、欺骗投保人、费率违规及财务数据不真实 [1] - 主要展业领域违规包括财务数据、销售理赔、内控合规、员工行为管理及公司治理 [1] 财险业处罚情况 - 财险公司罚款2106万元,同比增长35.35% [2] - 6张罚单金额超50万元,最高单笔罚款69万元 [3] - 违规行为包括编制虚假报告、虚挂中介业务套取手续费、虚列管理费用及费率违规 [2] - 典型案例:京东安联财险因虚列费用被罚45万元,国任财险因套取资金被罚17万元 [2] - 多人因非法收受财物、伪造保单吸收存款等被禁入保险业10-15年 [3] - 行业普遍存在内控管理不健全问题,需加强虚构中介业务及虚假报告管控 [3] 人身险业处罚情况 - 人身险公司罚款2047万元,同比增长87.45% [4] - "五虚"问题突出,如和谐健康保险因虚假报告被罚39万元,天安人寿因虚假财务资料被罚14.5万元 [4] - 常见问题包括欺骗投保人、销售误导、承诺合同外利益及内控管理不足 [4] - 多名代理人因诈骗、非法占有投保资金被终身禁入保险业 [4] 监管政策动向 - 2024年9月国务院文件明确整治保险业违法违规行为,优化行政处罚机制 [5] - 金融监管总局4月发布《行政处罚办法》,细化管辖规则以精准打击违规 [5] - 穿透式检查常态化,倒逼保险机构强化内控、提升数据真实性与销售规范性 [5] 保险中介机构整顿 - 中介机构罚款238.2万元,同比增长40.95% [6] - 主要违规事由包括为其他机构谋利、未独立开设佣金账户、未足额投保职业责任险等 [6] - 湖北大别山保险销售因多项违规被罚89万元(含责任人罚款) [6] - 保险公司需监督中介机构合规性,及时制止违规行为 [7]

险企数字化转型:“数据失真”顽疾待解

中国经营报· 2025-08-09 02:52

保险公司数据失真问题监管动态 - 保险公司数据失真问题已成为监管重点聚焦领域 金融监管总局近期下发《关于加强2024版人身保险公司标准化监管数据报送工作的通知》 对人身险公司数据报送提出完整规范要求 [1] - 2023年8月以来已有多家保险公司因数据失真被罚 涉及问题包括财务业务数据不准确 未计提未决赔款准备金 虚假列支费用 违规虚增偿付能力等 [1][2] - 华夏人寿因虚假列支费用和违规虚增偿付能力于8月1日被吊销业务许可证 [3] 监管处罚案例统计与分析 - 2023年已有11家保险公司总公司及众多分支机构因数据失真被罚 包括太保寿险 国元保险 大地财险等知名机构 [2] - 太保寿险因数据不准确等问题被罚423万元 国元保险因类似问题被罚340万元 相关责任人被罚54万元 [4][5] - 多数处罚源于2023年现场检查 涉及2022年至2023年3月期间经营问题 公司普遍表示已完成整改 [4][5] 数据失真问题根源剖析 - 行业普遍存在数据失真现象 部分源于对报送规则理解偏差或人员能力不足 部分涉及主观刻意造假 [6] - 总公司造假动机多为规避监管指标(如偿付能力)和美化财报 分支机构造假多为完成考核获取个人利益 [7] - 国元保险表示不存在主观故意编造数据 问题主要源于个别险种操作流程不完善 [5][6] 监管强化措施与行业影响 - 监管将常态化开展现场检查 严肃查处数据造假 要求公司在2025年8月20日前完成历史数据修正 [8][9] - 《通知》提出六项具体规范 包括建立数据表责任制 落实全流程数据质量管理 加强科技投入提升数字化水平等 [8] - 随着监管数字化推进 非现场监管更依赖数据质量 行业需夯实数据基础以支撑新型监管模式 [1][9]

华夏人寿领顶格处罚:保险业务许可证被吊销,原董事长及董秘遭终身禁业;94人累计受罚逾千万…

搜狐财经· 2025-08-04 09:34

监管处罚 - 华夏人寿因多项严重违法违规行为被吊销业务许可证[1][2] - 主要违法违规行为包括报送报告中存在虚假记载和重大遗漏、客户信息不真实、产品宣传材料不合规、虚假列支费用、违规大幅虚增偿付能力、违规运用资金造成重大损失等[1][2] - 23名相关责任人被警告并罚款共计232万元[1][2] 人员处罚 - 12名相关责任人被撤销任职资格[1][2] - 2名责任人被终身禁止进入保险业[1][2] - 2名责任人被禁止进入保险业10年[1][2] - 6名责任人被禁止进入保险业1年至8年不等[1][2] 公司背景 - 华夏人寿为"明天系"旗下公司[3] - 2020年7月原银保监会对公司实施接管[3] - 2023年11月瑞众人寿整体受让华夏人寿保险业务及相应资产负债[3] 业务承接 - 瑞众人寿于2023年6月28日获批开业[3] - 公司注册资本565亿元[4] - 2024年总保费2368亿元[4] - 主要股东为九州启航股权投资基金和中国保险保障基金[4] 行业动态 - 天安财险和天安人寿已于今年6月被吊销业务许可证[4]

2025上半年保险公司罚款1.8亿:10张百万罚单,2家许可证被吊销,28人终身禁业,11人撤职!

13个精算师· 2025-07-08 22:29

2025年上半年保险业监管处罚概况 - 2025年上半年共有97家保险公司被金融监管总局和人民银行处罚,罚款总额达1.8亿元 [1][6][13] - 金融监管总局系统开出1305张罚单,总罚款超1.72亿元,人民银行对一家保险公司处罚766万元 [13] - 大额罚单明显增多,问责到人力度加大,10张"百万罚单" [1][39] 重点公司处罚情况 - 天安财险和天安人寿被吊销业务许可证,涉及公司治理报告不真实、违规关联交易等问题 [1][14][15][22] - 天安财险涉及违规资金运用、向关联方输送利益等,4名高管被终身禁业 [15][17][25] - 天安人寿涉及高管未取得任职资格履职、违规担保等问题,3名高管被终身禁业 [15][18][25] 人员处罚情况 - 28人被终身禁止进入保险业,37人被禁业3年及以上 [24][25][32] - 11人被撤销任职资格,涉及易安财险、华夏资管、天安财险等公司 [36][42] - 对责任人开出736张罚单,人司并罚88张,罚款总额超7351万元 [35] 财险公司处罚情况 - 46家财险公司被罚超1.15亿元,涉及339个分支机构 [2][43] - 人保财险罚款最高达2579.13万元,太保财险1185万元,泰康在线954.36万元 [2][44][45] - 广东、河南、江苏等地监管局开出罚单金额较高 [58][59][60] 寿险公司处罚情况 - 51家寿险公司被罚超5440万元,涉及289个分支机构 [2][50] - 平安寿险罚款530.7万元,中国人寿492.6万元,新华保险419.9万元 [2][52][53] - 重庆、广西、贵州等地分支机构罚款金额较大 [52][53][54] 监管趋势分析 - 监管持续强化"资负联动管理"和"降本增效"要求 [11] - 人身险业保费增速放缓,产品向"保底+浮动收益"类转型 [8][9][10] - 金融监管总局"四级垂管"架构形成,属地化监管力度加大 [39]