资本市场回暖

搜索文档

资本市场回暖助推险企业绩增长

经济日报· 2025-11-09 05:53

行业整体业绩表现 - 多家上市保险企业三季度业绩呈现超预期增长态势 [1] - 中国人保前三季度实现总投资收益862.5亿元,同比增长35.3%,总投资收益率5.4%,同比提升0.8个百分点 [1] - 中国人寿前三季度总投资收益3685.51亿元,同比增长41%,总投资收益率6.42%,同比提升104个基点 [1] - 新华保险年化总投资收益率8.6%,年化综合投资收益率6.7%,总资产突破1.8万亿元,较上年度末增加8.3% [1] 业绩增长驱动因素 - 资本市场回暖是推动险企业绩增长的关键因素,截至二季度末上市险企持有股票资产规模超过1.8万亿元,较上年末增长近三成 [1] - 险企把握市场机会加大权益投资力度,前瞻布局新质生产力相关领域 [1] - 资本市场上涨放大了资产配置结构优化的正向效应 [1] - 负债端结构优化为业绩增长提供重要支撑,通过资产负债联动实现期限、成本与流动性的动态匹配 [2] 投资策略与理念 - 保险资金秉持"以稳为本、以远为谋"的投资理念,与当前政策要求和市场趋势相契合 [2] - 未来投资策略可能更趋理性,加大对高股息股票等稳健资产的配置,强化资产端收益稳定性 [2] - 今年以来险资机构举牌上市公司超过30次,主要集中在银行、公用事业、新能源等高股息和战略性新兴产业领域 [3] - 险资作为"耐心资本",在促进资本市场长期稳定中的作用日益凸显 [3] 政策与监管环境 - 监管政策持续落地推动行业经营生态发生结构性变化,"报行合一"改革是寿险业务质量提升的重要推手 [2] - "报行合一"引导佣金水平回归合理区间,推动经营主体加强降本增效和精细化管理 [2] - 自去年9月一揽子增量政策实施以来,资本市场流动性增强、投资者信心回升,为险资入市创造良好条件 [3] - 《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》明确行业定位,引导行业从规模导向转向效益导向 [3] 长期发展趋势与挑战 - 基于权益市场回升的盈利增长不具备长期可持续性 [2] - 行业高增长不应被简单解读为"盈利新周期"的开启,目前利润提升仍主要依赖投资端而非经营能力的根本性改善 [3] - 短期利润改善更多来自政策与市场的共振,长期增长需依靠产品创新、风险管理与经营效率的持续提升 [3] - 未来险企应在强化资产负债匹配的基础上,更加注重内涵式增长 [3]

交通银行:信贷投放将重点聚焦“两重”、“两新”

全景网· 2025-11-07 20:05

业绩表现 - 前三季度手续费及佣金净收入为293.98亿元,同比增长0.15%,增速为近三年首次回正,增幅较上半年提升2.73个百分点 [1] - 其他非息收入同比增长25.4%,其中投资估值及汇兑损益为196.39亿元,同比增幅4.58% [1] - 投资收益及公允价值变动收益合计203.63亿元,较去年同期下降13.55%,主要受债券及利率衍生工具估值同比下降影响 [1] - 汇兑损益为-7.24亿元,同比增加40.51亿元,主要受掉期业务成本减少影响 [1] 手续费及佣金收入增长策略 - 巩固手续费收入增长势头将从三方面着手:大力拓展资本市场相关业务、重点抓好支付结算业务发展、进一步发挥国际化与综合化经营优势 [2] - 财富管理业务在资本市场回暖背景下表现亮眼 [1] 其他非息收入管理展望 - 预计下半年人民币债券市场收益率将宽幅震荡上行,市场波动性显著增强,债市将处于区间震荡格局 [2] - 公司将加强市场研判,提升各类金融产品交易能力,加强投资标的和投资敞口的动态监控,以减少债券市场和资本市场波动的影响 [2] 信贷投放重点与业务机遇 - 科技贷款余额突破1.5万亿元,普惠金融贷款增速达18.29%,养老金融贷款增速达41.75% [2] - 信贷重点投放行业聚焦“五篇大文章”及国家级、省市级重大项目、制造业、乡村振兴、战略性新兴产业等领域 [2] - 未来将重点聚焦“两重”“两新”、制造业、普惠金融、绿色发展、科技创新、乡村振兴等领域 [2] - 公司将结合地方产业经济结构和特色,配合政策措施,围绕结构性货币政策工具、新型政策工具、小微企业、民营企业、并购贷款、房地产发展新模式等领域挖掘业务机遇 [2]

财通证券(601108):营收整体回暖,自营驱动利润增长

山西证券· 2025-11-05 14:54

投资评级 - 报告对财通证券(601108 SH)的投资评级为“买入-A”,并予以维持 [3][8] 核心观点 - 报告核心观点认为公司受益于资本市场回暖,经纪业务与自营投资业务大幅改善,驱动业绩增长 [5][7][8] - 预计公司2025-2027年归母净利润将持续增长,分别为28.49亿元、33.53亿元、38.69亿元 [8] 市场与基础数据 - 截至2025年11月4日,公司收盘价为8.50元,总市值为394.72亿元 [2] - 截至2025年9月30日,公司基本每股收益为0.44元,净资产收益率为5.44% [3] 业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入50.63亿元,同比增长13.99%,实现归母净利润20.38亿元,同比增长38.42% [4] - 第三季度单季度业绩表现尤为突出,实现营业收入21.03亿元,同比增长48.58%,归母净利润9.54亿元,同比增长75.10% [5] 业务分析 - 经纪业务手续费净收入大幅增长,前三季度达13.85亿元,同比增长66.32%,其中第三季度单季度收入5.75亿元,同比增长119.11% [5] - 投资业务收入显著提升,前三季度实现14.85亿元,同比增长25.30% [5] - 受益于市场回暖,2025年第三季度A股日均成交额达2.08万亿元,同比增长超200%,融出资金余额253.86亿元,较年初增长20.20% [5] - 公司增加了权益配置,其他权益工具投资规模增长164.91%至31.01亿元,投资净收益达23.17亿元,较2024年同期的0.25亿元大幅提升 [7] - 投行业务手续费净收入承压,前三季度为2.77亿元,同比下降29.20%,股权融资规模7亿元,同比下滑50.53% [6] - 资管业务手续费净收入为9.57亿元,同比下降18.90%,但截至2025年三季度末,财通基金规模达897亿元,同比提升5.61% [6] 财务预测 - 预测公司2025-2027年营业收入分别为71.96亿元、80.11亿元、88.52亿元 [12] - 预测公司2025-2027年每股收益(EPS)分别为0.61元、0.72元、0.83元 [12] - 预测公司2025-2027年市净率(PB)分别为0.99倍、0.91倍、0.84倍 [8][12]

合赚4260亿,五大上市险企三季报详细解读

新浪财经· 2025-10-31 18:49

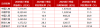

总体业绩表现 - 五家上市险企2025年前三季度合计营业收入23739.81亿元,同比增长13.6%,合计归母净利润4260.39亿元,同比增长33.54% [1] - 中国人寿净利润绝对值最高且增长率达60.5%,新华保险净利润增长58.9%,中国平安第三季度净利润同比大幅增长45.4% [1] - 中国人保旗下人保财险净利润同比增长50.5%至402.68亿元,中国太保旗下太保寿险银保渠道规模保费同比增长63.3% [2] 寿险业务 - 保费收入普遍实现两位数增长,中国人寿总保费6696.45亿元同比增长10.1%,新华保险原保险保费收入1727.05亿元同比增长18.6% [4] - 新业务价值显著提升,平安寿险及健康险新业务价值357.24亿元同比增长46.2%,人保寿险新业务价值可比口径同比增长76.6% [5] - 代理人渠道转向高质量发展,太保寿险核心人力人均产能提升16.6%,新华保险人均产能同比增长50%,中国人寿三季度末个险销售人力60.7万人较上半年增加 [6] - 银保渠道成为重要增长极,太保寿险银保渠道新保期缴规模保费159.91亿元同比增长43.6%,平安寿险及健康险银保渠道新业务价值同比增长170.9% [6] - 分红险销售占比显著上升,太保寿险代理人渠道新保期缴中分红险占比达58.6%,中国人寿浮动收益型业务在首年期交保费中占比提升超45个百分点 [7] 财产保险业务 - 保费收入稳步增长,人保财险原保险保费收入4431.82亿元同比增长3.5%,平安产险原保险保费收入2562.47亿元同比增长7.1% [8] - 综合成本率全面优化,人保财险综合成本率96.1%同比下降2.1个百分点,平安财险整体综合成本率97.0%同比优化0.8个百分点 [8] - 非车险业务增长强劲,人保财险非车业务保费收入2230.63亿元同比增长3.8%,平安产险非机动车辆保险原保险保费收入901.31亿元同比增长14.3% [9] - 车险业务发挥压舱石作用,人保财险车险业务原保险保费收入2201.19亿元同比增长3.1%,平安产险车险原保险保费收入1661.16亿元同比增长3.5% [9] 投资管理 - 投资收益大幅提升是利润增长关键引擎,中国人寿实现总投资收益3685.51亿元同比增长41.0%,总投资收益率6.42%同比提升104个基点 [10] - 投资资产规模显著增长,中国平安保险资金投资组合规模超6.41万亿元较年初增长11.9%,中国人保总投资资产18256.47亿元较年初增长11.2% [10] - 投资策略共同方向为加大权益投资力度,并在市场利率反弹时配置长久期债券,积极布局另类投资 [11] - 平安人寿第三季度新晋成为农业银行A股十大流通股东,持股占流通股比1.4%,市值约327.7亿元 [11] 资产规模 - 五家机构合计总资产278221.32亿元,较2024年末增长8.3% [12] - 中国平安总资产136499.93亿元较年初增长5.3%,中国人寿总资产74179.81亿元较年初增长9.6% [12][13] - 中国人保总资产19430.27亿元较年初增长10.0%,中国太保总资产30776.40亿元较年初增长8.6%,新华保险总资产18334.91亿元较年初增长8.3% [13]

资负共振,新华25Q3利润与NBV显著增长

平安证券· 2025-10-31 15:28

行业投资评级 - 强于大市(维持)[1] 核心观点 - 报告认为在低利率环境下,竞品吸引力下降且居民储蓄需求旺盛,主要险企以浮动收益型产品为主力销售对象,仍具备竞争力,2025年寿险行业有望延续负债端改善态势 [3] - 资本市场持续回暖使得保险资产端弹性明显,保险股β属性显著且分红水平稳健,具备长期配置价值 [3] - 若权益市场持续向好,建议关注资产端弹性更大的新华保险和中国人寿 [3] 新华保险2025年三季度业绩表现 - 2025年前三季度实现寿险保费收入1727.05亿元,同比增长18.6% [2] - 2025年前三季度实现归母净利润328.57亿元,同比增长58.9% [2] - 2025年前三季度归母净资产为1005.08亿元,较上年末增长4.4% [2] - 2025年第三季度单季度实现归母净利润180.58亿元,同比增长88.2% [2] 寿险业务分析 - 2025年前三季度长期险首年保费达545.69亿元,同比增长59.8% [3] - 长期险首年期交保费为349.00亿元,同比增长41.0% [3] - 十年期及以上首年期交保费为24.82亿元,同比下降19.4% [3] - 新业务价值(NBV)同比增长50.8%,但增速较2025年上半年的58.4%有所收窄 [3] - 分季度看,25Q1至25Q3长期险首年保费同比增速分别为+149.6%、+61.3%、-3.9%,增速逐季走低 [3] - 25Q3十年期及以上首年期交保费同比大幅增长20.9%,扭转了此前负增长的局面 [3] 渠道表现 - 个险渠道:二季度起全力推动分红险业务发展,推动营销队伍向专业化、职业化方向深化转型,规模人力企稳回升,人均产能同比增长50% [3] - 个险渠道:2025年前三季度个险长期险首年保费同比增长48.5%,长期险首年期交保费同比增长49.2% [3] - 银保渠道:坚持规模与价值并重,稳步推进分红险业务转型,2025年前三季度银保长期险首年保费同比增长66.7%,长期险首年期交保费同比增长32.9% [3] 投资表现 - 2025年前三季度年化总投资收益率为8.6%,同比提升1.8个百分点 [3] - 2025年前三季度年化综合投资收益率为6.7%,同比下降1.4个百分点 [3] - 2025年前三季度利息收入、投资净收益及公允价值变动净收益合计为991.22亿元,同比增长40.3% [3] - 2025年第三季度单季上述投资相关收益合计为541.75亿元,同比增长38.9% [3]

中金:维持中国光大控股(00165)跑赢行业评级 上调目标价至10港元

智通财经网· 2025-09-04 10:03

核心观点 - 中金维持中国光大控股跑赢行业评级 目标价从4.7港币上调至10.0港币 对应17%上行空间 [1] - 公司1H25实现扭亏为盈 归母净利润4.0亿港币 vs 去年同期亏损12.8亿港币 [2] - 资本市场回暖带动投资业务收入大幅提升 未实现投资收入录得9.8亿港币 vs 去年同期亏损12.1亿港币 [3] - 公司通过多元化退出方式实现资金回笼20.2亿港元 退出回报倍数约2.8倍 [5] 财务表现 - 1H25营业净收入18.9亿港币 归母净利润4.0亿港币 每股收益0.24港币 [2] - 投资业务收入16.9亿港币 vs 去年同期亏损3.9亿港币 [3] - 自有资金投资未实现收入11.0亿港币 其中财务性投资未实现收入11.6亿港币 [3] - 基金管理业务未实现投资亏损收窄至1.2亿港币 vs 去年同期亏损7.4亿港币 [3] - 客户合约收入同比-15%至1.8亿港币 管理费同比-35%至0.5亿港币 [4] - 表现费及咨询费同比-24%至0.1亿港币 [4] - 现金余额81亿港币 银行未动用授信额度49亿港币 [5] 业务运营 - 基金业务AUM较2024年末+2%至1194亿港币 [4] - 新设淮安洪泽光启和厦门海洋高新产业发展基金 新增募资27.4亿港币 [4] - 完成小鹏汽车 大普通信 Taboola三笔完全退出 [5] - 部分退出软通动力 德康农牧 第四范式等项目 [5] 未来展望 - 经济复苏预期和政策支持将推动资本市场景气度与投资者信心修复 [3] - 科技创新战略的前瞻投资布局有望进一步改善全年投资收益 [3] - 私募股权行业进入新发展周期 公司依托品牌效应和国资LP募资能力预计推动资产规模扩张 [4] - 充裕现金流和稳健财务状况为未来发展提供支撑 [5]

东吴证券:资本市场持续回暖 大型券商优势仍显著

智通财经网· 2025-09-02 11:33

行业整体表现 - 2025年上半年150家券商营业收入2510亿元同比增长23% 净利润1123亿元同比增长40% ROE为3.53%同比提升0.85个百分点 [1] - 上市券商净利润增速显著 50家上市券商归母净利润1124亿元同比增长64% 扣非后净利润1039亿元同比增长51% 第二季度净利润566亿元同比增长50%环比增长20% [3] - 行业杠杆率保持稳定 平均杠杆率为3.34倍与年初基本持平 ROE提升主要受费类业务和自营业务驱动 [3] 市场交易与投资者行为 - 股基交易活跃度大幅提升 2025H1日均股基交易额15703亿元同比增长63% 沪市月均新开户235万户同比增长32% [1] - 两融余额保持高位 截至2025H1融资融券余额1.85万亿元同比增长25% 维持担保比273%同比提升18个百分点风险可控 [1] - 2025年三季度交投活跃度持续攀升 7-8月日均股基交易额2.2万亿元较2024Q3同比增长186% 8月末两融余额22439亿元较年初增长20% [7] 业务板块表现 - 经纪业务收入592亿元同比增长47% 代销金融产品收入56亿元同比增长30% 但佣金率由0.020%降至0.019% [4] - 投行业务呈现分化 IPO发行51家募资374亿元同比分别增长15%和16% 平均单家募资7.3亿元持平 再融资规模7255亿元同比大幅增长509% [2] - 自营业务弹性显著 50家上市券商投资净收益1178亿元同比增长51% 第二季度收益671亿元同比增长53%环比增长32% [5] - 资管业务规模企稳 44家上市券商资管收入213亿元同比小幅下滑3% 34家券商资管规模7.4万亿元同比增长2% [5] 产品与市场表现 - 权益类基金发行回暖 股票+混合类公募基金发行2357亿份同比增长114% 债券型基金发行2494亿份同比减少54% [2] - 权益市场显著改善 万得全A指数2025H1上涨5.83% 去年同期下跌8.01% 债券市场表现较弱 中债总全价指数2025H1下跌0.65% 去年同期上涨2.24% [2] 盈利预测与估值 - 上调2025年行业盈利预测 预计全年净利润同比增长32% 细分业务预测:经纪收入增66% 投行增18% 资本中介增12% 资管增8% 自营增40% [7] - 券商估值处于合理区间 中信证券II指数静态PB估值1.63倍 处于历史45%分位和近十年60%分位 大型券商优势显著且存在估值提升空间 [8] 重点公司表现 - 头部券商业绩增幅领先 国联民生营收增长269%净利润增长1185% 国泰海通营收增长78% 华西证券净利润增长1195% 国盛金控净利润增长370% [3] - 股息率表现分化 行业平均股息率1.30% 东吴证券3.1% 招商证券2.5% 华泰证券2.4%位列前三 [6]

中金公司:保险、证券直接受益于资本市场回暖

证券时报网· 2025-09-02 08:28

保险行业表现 - 7月保险行业保费收入同比增长6.8% [1] - 保险公司资产总额同比增速约为16.8% [1] - 市场情绪回暖支撑投资收益 保险资产规模稳步扩大 [1] 券商行业表现 - 8月以来全部A股日均成交额持续上升 [1] - 8月以来两融余额持续上升 [1] - 8月以来新开户投资者数量持续上升 [1] - 8月以来两融交易额占市场成交额比重持续上升 [1] - 券商行业业绩高增 板块估值有望修复 [1]

1.8万亿!A股五大险企,股票资产增超28%,关注这些投资机会

券商中国· 2025-08-31 22:44

上市险企权益资产配置增长 - 五家A股上市险企股票资产金额超1.8万亿元,较上年末增加超4000亿元,增幅达28.7% [2][3] - 股票和基金配置比例显著提升,中国人寿、中国平安、中国太保、中国人保分别达到13.6%、12.6%、11.8%和10.7%,较去年末上升0.9至2.7个百分点 [3] - 新华保险股票配置比例达11.6%,虽较上年末基金比例减少0.2个百分点,但股票和基金合计比例仍处18.6%的历史高位 [3] 险企投资业绩表现 - 中国人寿上半年总投资收益1275.06亿元,同比增长4.2% [5] - 中国人保总投资收益414.78亿元,同比增长42.7%;新华保险总投资收益452.88亿元,同比增长43.3% [5] - 中国人保净利润358.88亿元,同比增长17.8%,投资收益增加121.65亿元,同比增长113.22% [7] - 新华保险归母净利润147.99亿元,同比增长33.5%,投资收益增加177.97亿元,增幅达18倍 [8] 权益资产配置动因与行业趋势 - 低利率环境和新会计准则推动保险公司增加权益资产配置 [4] - 政策支持打通"长钱长投"入市堵点,促进行业权益配置提升 [4] - 人身险行业股票市值2.87万亿元,较年初增加6052亿元,增幅26.69%,占资金运用余额比例8.81%,创2022年二季度以来新高 [4] 险企投资策略与市场观点 - 中国平安看好国内权益市场稳定性,关注人工智能、高端制造等新兴产业投资机会 [9] - 中国人寿关注科技创新、先进制造、新消费、出海企业等板块轮动机会,优化权益配置结构 [10] - 中国太保实施精细化哑铃型资产配置策略,加大长期利率债和权益资产配置,拓展ABS、REITs等创新资产 [10][11] - 中国人保计划通过定增、举牌等方式加大对符合国家战略导向的优质标的投资 [11]

成交量3万亿新常态,深市最大的证券ETF(159841)近4日“吸金”6.5亿元,规模续创新高!

新浪财经· 2025-08-29 09:47

市场表现 - A股三大指数集体反弹收涨 创业板指领涨 科创50指数大幅拉升 [3] - 半导体板块领涨 CPO PCB 光刻机等AI硬件端细分方向全线走强 [3] - 市场活跃度持续提升 A股日均成交额3万亿元已成为新常态 [3] 证券ETF表现 - 证券ETF(159841)上涨1.78% 换手7.89% 成交5.39亿元 [3] - 跟踪指数成分股信达证券上涨6.38% 湘财股份上涨4.51% 长城证券上涨4.04% [3] - 最新规模达69.51亿元创成立以来新高 [3] - 最新份额达57.86亿份创近1月新高 [3] - 近4天获得连续资金净流入 合计6.49亿元 最高单日净流入3.01亿元 [3] - 连续4天获杠杆资金净买入 最新融资余额达3.48亿元 最高单日净买入5112.17万元 [3] 产品特性 - 证券ETF(159841)跟踪中证全指证券公司指数 聚焦A股大市值证券龙头 [4] - 指数覆盖传统证券龙头和金融科技龙头 [4] - 配置场外证券ETF联接基金(A:008590 C:008591) [4] 行业业绩 - 中信证券上半年营业收入330.39亿元同比增长20.44% 归母净利润137.19亿元同比增长29.80%创历史最好中期业绩 [4] - 中国银河证券 中信建投 招商证券三家券商营收与归母净利润双双同比增长 [5] - 资本市场回暖推动券商业绩大幅增长 业务板块均呈现显著边际改善态势 [5]